【编者按】“对知识的渴求、对成长的坦诚”是学子们突破自我的底色,“开放的空间、温暖的陪伴”是滋养成长的沃土。这里没有固化的成长模板,也没有预设的人生轨迹,只以多元的赋能体系、包容的育人氛围,让每个灵魂都能在探索中找到方向,在沉淀中积蓄力量,在担当中共赴远方。从初入校园的懵懂试探,到深耕领域的从容突破,再到引领同伴的坚定传承,每一位荣誉学子的故事,都是“让成长自然发生”的生动诠释——他们的蜕变,不仅是个人的奋斗史,更是远景“以爱育爱、以智启智”育人理念的鲜活注脚。

一、在试错中锚定方向:让勇气成为成长的起点

成长的第一步,往往是打破“不敢”的枷锁。对许多学子而言,远景学院是第一个允许“不完美”的地方——这里不苛责初次尝试的生涩,不否定探索路上的犹豫,只以耐心的托举和适时的点拨,让“怕”慢慢变成“敢”,让“试试看”变成“我能行”。

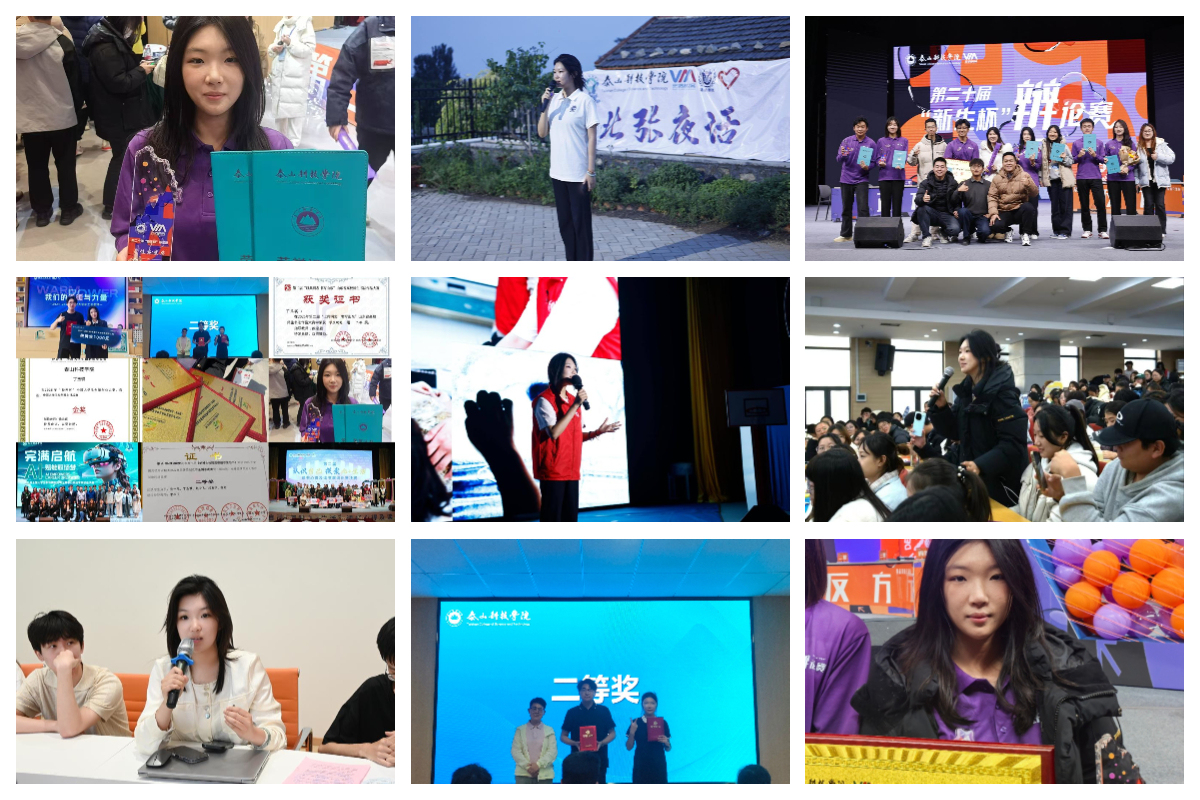

丁玉琪至今记得新生杯辩论赛的那个夜晚:攥着反复修改的辩稿,指尖因紧张发白,连声音都带着不易察觉的颤抖。是老师一句“辩论不是要赢过对手,是要让听众看见你思想的锋芒”,让她卸下“必须完美”的负担。此后的日子里,她和团队逐字打磨辩词,在会议室里模拟攻防,从晨光熹微讨论到暮色沉沉——当最终捧起冠军奖杯时,她忽然明白:勇气从不是没有恐惧,而是知道有人托底,便敢带着恐惧向前。

这种“敢尝试”的底气,还来自远景打破围墙的课堂。去年,她随老师赴山西晋中信息学院交流,听熊浩老师剖析批判性思维的本质,听教授阐释“通识教育是给每个灵魂呼吸的空间”;2025年暑假,作为“瓷韵新生”乡村振兴实践团的一员,她走进泰安北张村,和村民坐在接仙湖旁写村史,用木槌敲打古戏台的朽坏梁柱,还和孩子们一起将天马行空的想象画在青花瓷上。那些不被规训的创造力、不掺杂质的真诚,让她懂得:成长不只是书本里的知识,更是用脚步丈量世界、用行动温暖他人的热忱。

如今,作为远景学院2024级1班班长,她在不同专业同学的思维碰撞中拓宽视野;手握国家级奖项3项、省级奖项4项、校级奖项近20项的荣誉,她却始终记得:最初的勇气,来自远景那句无声的承诺——“你尽管试,我为你托底”。

二、以细微筑牢根基:让积累成为突破的底气

真正的成长从不是一蹴而就的爆发,而是藏在每个“再坚持一下”的细节里。在远景,没有人催促“速成”,却有人引导“深耕”——这里的学习氛围、朋辈陪伴、导师指引,都在悄悄告诉学子:把小事做透,把基础打牢,成长自会水到渠成。

刘浩宇刚入学时,曾因四六级考试陷入焦虑:单词背了又忘,听力总抓不住重点,作文也不知从何下笔。但他很快发现,远景的图书馆里,永远有并肩刷真题的同学;课堂上,老师会把答题技巧拆成“逐句分析”“逻辑梳理”的小步骤;朋辈间分享的“发音纠错笔记”“高频词思维导图”,更是让他找到了备考的节奏。

除了学业,他还养成了三个“不起眼”的习惯:每晚花5分钟写次日计划,把大目标拆成“背20个单词”“整理1篇笔记”的小任务,避免琐事侵占核心时间;每周留2小时收拾书桌和电子文件,在整齐的环境里保持专注;每月找不同专业的同学喝一次茶,听计算机专业的同学讲编程逻辑,听汉语言专业的同学聊文学赏析——这些看似微小的坚持,渐渐织成了他成长的“隐形阶梯”。

后来,他在全国商业精英挑战赛中与团队并肩作战,从选题、建模型到写论文,熬过无数个修改方案的深夜;在全国三维数字化创新设计大赛中,和队友反复调试机械产品的细节,最终拿下国家级与省级多项奖项。“这些成绩不是突然来的,”他说,“是图书馆的每一页真题、每周整理的每一份文件、和同学的每一次聊天,慢慢攒出来的底气。”

三、打破标签拓边界:让多元成为卓越的注脚

在远景,“你是谁”从不被过去的标签定义——曾经的“问题少年”可以成为竞赛达人,专注技术的“工科生”能够变身学生领袖,那些被外界贴上“不可能”的标签,在这里都能被“再试试”的信念改写。因为学院知道,每个学子都是多面体,只需给一个合适的舞台,就能绽放意想不到的光芒。

2023年9月,染着一头“黄毛”的孙子豪来报到时,妈妈反复叮嘱“千万别违纪”——那时的他,从未想过两年后会成为手握多项重磅荣誉的学生骨干。是远景的小班化课堂,让他能随时和老师探讨专业难题,慢慢从“怕提问”变成“敢质疑”;是双导师制度,让他在竞赛路上有了引路人——为了备战“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛,他和团队熬过173个深夜,反复核对数据、修改报告,最终斩获山东省一等奖;在全国高校商业精英挑战赛中,他带领团队包揽多个赛道省级奖项,累计拿下国家级奖项3项、省级10项、校级23项,实现“竞赛大满贯”。

但他的成长不止于竞赛。作为学院团总支学生会副书记,他策划“星火领航计划”,搭建“青马学员—青年团员—学生党员”的培育梯队,让更多同学找到成长方向;作为校级A类社团Talking演讲社社长,他组织的活动覆盖3000余人,让演讲的魅力走进更多学子的生活。如今,他的完满学分达1500余分,位列全院第一,曾经的“黄毛少年”早已成为学弟学妹口中的“榜样哥”。“流水不争先,争的是滔滔不绝,”他说,“远景没有把我框在‘过去’里,而是让我看到‘未来’有无限可能。”

四、在责任中淬炼格局:让担当成为成长的重量

真正的卓越,从不只关乎个人的优秀,更在于能否带着他人一起向前。在远景,“担当”不是一句口号,而是融入日常的行动——从班级建设到社团管理,从志愿服务到社会实践,学院始终引导学子:把个人成长放在集体中,让自己的光芒照亮更多人。

李嘉鹏初入远景时,眼里只有电路板和编程代码,是个典型的“技术宅”。他从未想过,自己会成为带领班级斩获“五四红旗团支部”“劳动先进集体”的班长,会成为组织“关EYE行动”“春风在社区”等志愿服务的负责人。这种转变,始于小班课堂上的一次小组讨论——当他发现自己的技术知识能帮团队解决难题时,第一次感受到“被需要”的价值;始于双导师的一句提醒:“专业能力是底气,但懂得分享和担当,才能走得更远。”

此后,他开始走出实验室:在第十届“东方财富杯”金融挑战赛中,他不仅自己攻克技术难关,还帮队友梳理数据逻辑,最终团队拿下省级一等奖;在班级管理中,他规范团组织建设,组织“三下乡”社会实践,带领班级在分享会上获得第二名;在“青马工程”重点班学习期间,他的理想信念愈发坚定,先后获评优秀团员、优秀共青团干部。深夜实验室的灯光见证过他的专注,志愿服务的现场留下过他的身影,迎新时的热情引导、寒假实践的深入基层,都让他明白:“成长不是一个人的奔跑,而是一群人的同行。”

如今,回望从“技术宅”到“学生领袖”的路,他说:“远景让我知道,优秀的人不仅要自己跑得快,还要学会拉着别人一起跑。”

五、在传承中延续光芒:让热爱成为永恒的火种 成长的终极意义,或许是把自己得到的温暖,传递给更多人。在远景,有这样一群学子:他们从“被照亮”的人,变成“发光”的人,把自己在远景收获的勇气、信念、热爱,变成滋养后辈的养分——这种“传承”,是远景最动人的成长故事。

王笑刚入远景时,是个连和陌生人说话都会脸红的“社恐”。第一次参加“城市生存挑战赛”,她站在街头,手里攥着团队制作的相框,却迟迟不敢递给交警。直到看到交警接过相框时欣慰的笑容,她才忽然觉得:“原来我的行动,也能给别人带来温暖。”从那以后,她开始尝试各种“第一次”:第一次参加青马工程培训,第一次组织三下乡社会实践,第一次赴三校四区交流学习,最终当选第一届远景学生会主席团成员。

在筹备社团摘星大赛时,她和团队深夜打磨剧本,凌晨在礼堂联排,原创节目《一颗星星的力量》获奖那天,所有人抱着哭成一团——她第一次懂了“团魂”的含义。连续三年参与“一院一品”活动,今年在青未了剧场呈现“远景故事”时,遇到雨天物资转移、大屏幕故障等难题,她和老师同学一起排练到凌晨,最终实现40分钟0失误演出。当冷焰喷发、大合唱响起时,她看着台下学弟学妹眼中的光,忽然想起三年前的自己:“那时有人为我点灯,现在我想为别人举烛。”

三年来,她写下50余篇新闻稿,记录远景的成长;积累80G活动资料,为后来者提供参考;完满学分达1040分,在“无用杯”“泰山杯”等赛事中斩获多项大奖。如今,站在泰科之星的舞台上,她最想告诉学弟学妹:“远景会给你勇气,让你从角落走到中央;而你要做的,是把这份勇气传递下去。”

六、在包容中唤醒自信:让自我成为成长的核心

每个人的成长都有自己的节奏,有人快,有人慢;有人擅长学术,有人热爱实践。在远景,“包容”是最珍贵的底色——这里不要求所有人都走同一条路,而是尊重每个学子的独特性,让“自卑”的人找到自信,让“迷茫”的人找到自我。

卢世杰永远记得2022年夏天:两次高考失利的他,拿着远景学院的录取通知书,既期待又忐忑——“荣誉学院”对他而言是个陌生的概念,他甚至觉得“自己配不上”。入学前,他是“角落里最不起眼的自卑少年”,从未当过学生干部,连和同学说话都不敢抬头。

但远景的“小型共同体”改变了他:班里的同学会拉着他一起堆雪人、唱民谣,哪怕他五音不全;老师会在课堂上特意点他发言,耐心听他说完那些“不完整”的想法;双导师小都姐带他去欧洲看埃菲尔铁塔,做刻着他名字的手工巧克力,告诉他“你值得被喜欢”。慢慢的,他开始敢竞选班长,以全班最高票当选;开始敢在通识课上提出自己的“无关理论”,和老师思辨“精神吵架”;开始敢带着同学在南京街头骑共享单车唱歌,哪怕被路人围观也笑得开心。

在专业学习上,远景与智能工程学院联合培养的小班课,让他能人手一台实验设备,动手能力大幅提升;竞赛不受学院限制的政策,让他能自由选择喜欢的赛事;12门通识课平均93.16的成绩,让他找回了学习的自信。如今,那个曾经的“高考失败者”,早已能用“The world is my oyster(世界是我的牡蛎)”形容自己的未来。“远景没有让我变成‘别人眼中的优秀’,而是让我成为‘自己喜欢的样子’,”他说,“这才是最好的成长。”

结语:以热爱为帆,赴远景之约

从试错中锚定方向,以积累筑牢根基,打破标签拓边界,在责任中淬格局,于传承中续光芒,在包容中寻自我——六位荣誉学子的故事,虽各有不同,却都藏着远景学院的育人初心:不预设成长路径,不定义卓越标准,只以开放的空间、温暖的陪伴、精准的赋能,让每个灵魂都能自在生长。 在这里,没有“必须成为什么样的人”,只有“你想成为什么样的人”;没有“只能走哪条路”,只有“你愿意尝试哪条路”。如果你也渴望在成长中找到自己的节奏,在探索中遇见无限可能,不妨来到远景——这里的荣誉席位,不为“完美者”而设,只为“敢热爱、敢尝试、敢成长”的你而留。

【立即行动,锁定你的荣誉席位!】