为切实增强学生安全防范意识与自我保护能力,确保全体学生度过一个平安、充实的假期,大数据学院近期组织各班级辅导员精心开展了形式多样的暑期安全主题教育班会。

聚焦核心风险,全面教育引导

各班级通过线上主题班会、群通知、图文推送、一对一沟通等多种形式,系统性地聚焦暑期高发安全风险领域,进行深入教育:

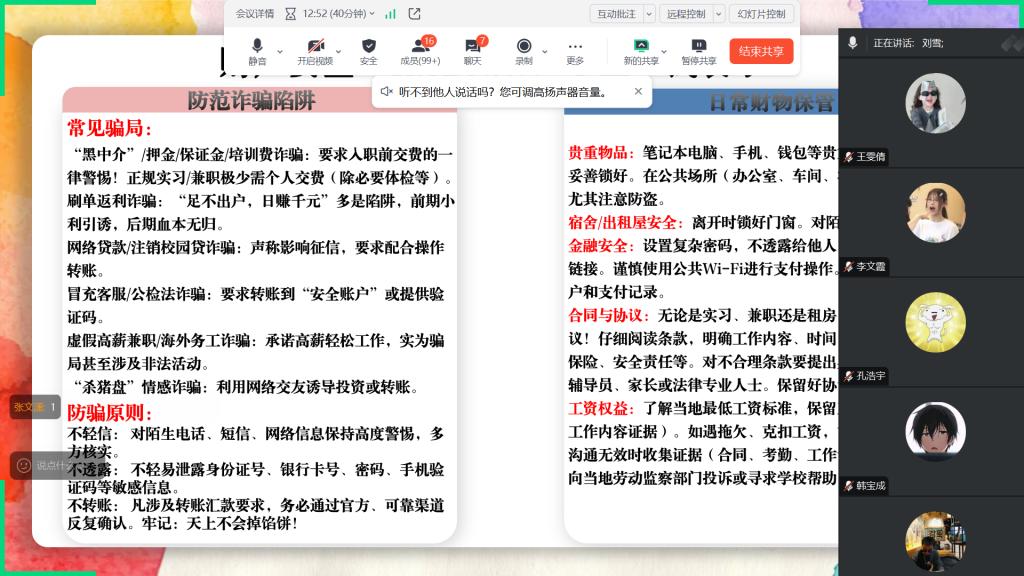

防范诈骗陷阱:针对近期高发的“刷单返利”、“虚假招聘”、“冒充客服/公检法”、“杀猪盘”、“黑中介收费”、“网络贷款”等骗局,曹翠平老师、刘雪老师、东野圣萍老师结合典型案例,反复强调“不轻信、不透露、不转账”原则,提醒学生核实资质、签订正规协议、警惕“高薪诱惑”、“零门槛入职”陷阱,并普及96110反诈专线。

严守交通安全:冯瑞玉老师等要求学生们一定要遵守交通法规,拒乘无牌无证车辆(“黑车”)和非法营运车辆;骑行电动车必戴头盔;长途出行选正规交通工具,提前规划路线,避开恶劣天气;警惕疲劳驾驶;网约车行程共享亲友。

严防溺水事故:作为暑期重中之重,张田迪老师结合惨痛案例,明确禁止私自下河游泳、野泳,远离水库、江河等危险水域,牢记防溺水“六不准”原则。强调水上活动务必选择有救生员的场所并穿戴救生设备。

保障居家/留校安全:翟洋洋老师提醒同学们注意用电、用气、防火安全,做到人走断电断气;严禁私拉乱接电线、堵塞消防通道;熟悉逃生路线。留校学生严格遵守宿舍管理规定,禁用违规电器,严禁在宿舍为电动车充电。离校前务必切断水电、锁好门窗、清理易燃物、带走贵重物品。

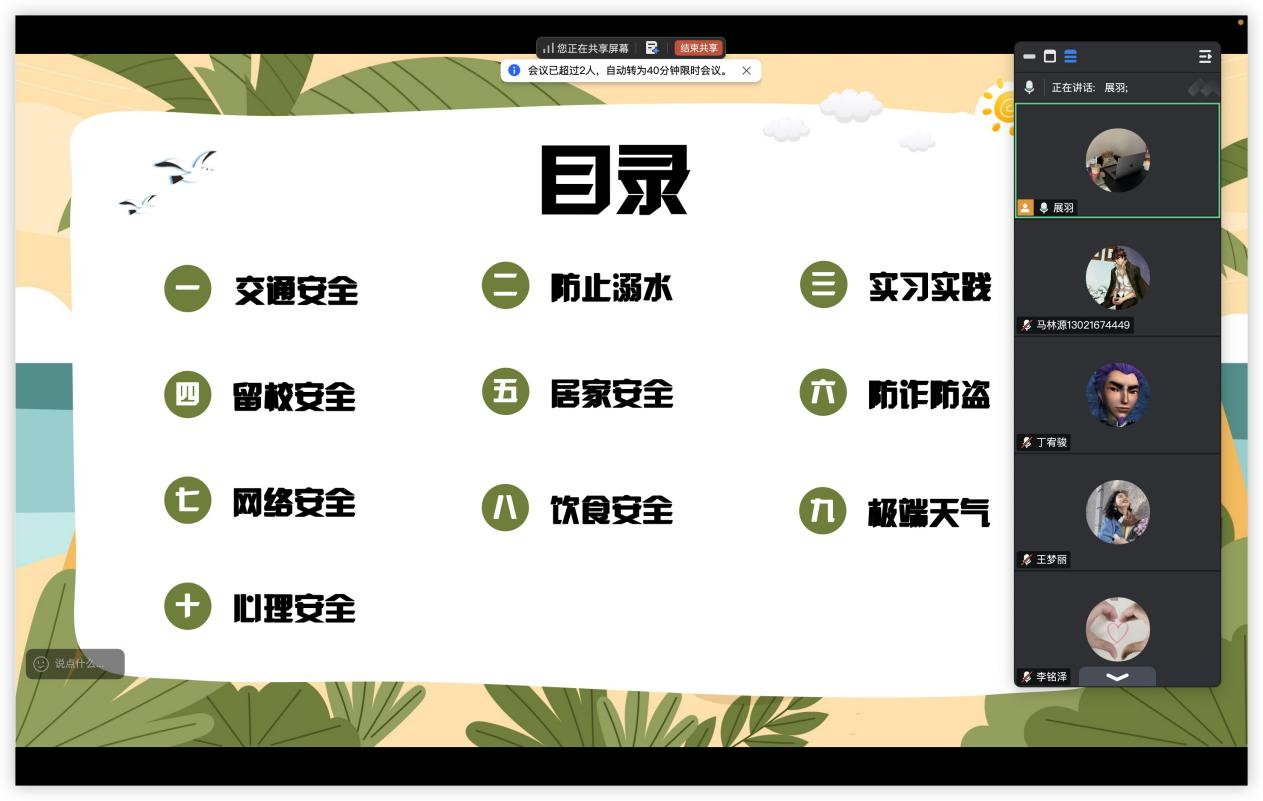

应对极端天气:展羽老师结合高温、暴雨、雷电、台风、地质灾害等预警,引导学生密切关注官方信息,学习避险自救知识(如避开高危区域、水域、电杆,依托坚固建筑避险),避免前往灾害高风险区,做好高温防暑。

维护网络安全:警惕电信网络诈骗、不良信息;保护个人信息,不轻信陌生链接、不透露验证码;文明上网,防范网络交友诈骗及网贷。

关注身心健康:提醒学生保持规律作息、合理饮食、适度锻炼,防范高温中暑和肠道疾病。公布学校暑期线上心理咨询渠道,鼓励有学业压力、就业焦虑、情感困扰、家庭变故的学生积极寻求帮助。

强化实践保障,细化安全管理

对于参与暑期兼职、社会实践、实习实训等活动的学生,辅导员们特别加强了指导与动态管理:

活动安全前置:侯老师强调选择正规单位与项目,通过可靠渠道核实资质;王晓敏老师叮嘱同学们务必签订书面协议,明确内容、时间、报酬及权益保障;提前了解工作环境安全风险与应急预案。

过程风险防控:任倩楠老师强调工作中遵守规章制度和操作规程,穿戴防护用具,不违规操作设备;警惕“实习保证金”等新陷阱;注意通勤及人身安全(避免深夜单独往返偏僻路段,警惕陌生邀约);合理规划时间,平衡活动与休息。

畅通联络机制:张乃祥老师要求学生与辅导员、家长及单位保持密切联系,定时报备动态;公布辅导员电话及110、119、120、12333等紧急求助渠道,确保24小时应急联络畅通。辅导员们通过私信、班委联动等方式,动态排查受极端天气影响的学生状况。

权益维护指引:崔亚楠老师发布《暑期兼职防坑指南》等实用资料,讲解合同要点、维权途径(如劳动监察部门),告知学生遭遇侵权时保留证据并及时求助。

创新教育形式,确保入脑入心

辅导员们积极创新教育方式,提升实效:如冯瑞玉老师推行“云端守护”,结合案例警示与实用贴士提醒同学们安全事项;刘雪老师提出形象比喻“安全是‘1’,能力提升等是‘0’”;展羽老师系统梳理“平安度夏·安全不放假”十大板块;杨文钰老师细化环境风险预判与紧急应对原则等。老师们通过视频情景模拟、线上互动讨论、图文解析、一对一指导等多种形式,将安全知识转化为具体行动指南,力求教育“入脑入心”。

此次暑期安全教育活动覆盖学院全体学生,内容详实、重点突出、形式多样,有效提升了学生的风险防范意识和应急避险能力,为学子们平安、健康、充实地度过暑假筑牢了坚实防线。学院将持续关注学生假期动态,与家长携手,共同守护学生安全成长。

(大数据学院供稿)